七草粥

みんさんは七草粥を召し上がりましたか?

マルロは、スーパーの七草セットを購入し、伊勢神宮でお祓いをした際に賜った、神饌(昨年もの)のスルメと昆布で出汁をとり、朝から七草粥をこしらえて、熱々の粥を美味しく頂きました。

今年の干支は、乙巳ですから、乙(若草)を表しますので、七草をいただくことは大切です。

七草粥とは

1月7日は「人日(じんじつ)」の節句です。 七草の節句ともよばれ、1年間の無事を祈り、七草粥を食します。 七草は、芹(せり)、薺(なずな)、御形(ごぎょう)、繫縷(はこべら)、仏の座(ほとけのざ)、菘(すずな=かぶ)、蘿蔔(すずしろ=だいこん)の7種の若菜を差します。七草粥は、この若菜の生命力をもらい、病気を防ぐ願い、つまり無病息災を願う行事食として知られています。

七草粥の由来

由来には、いくつか説がありますが、よく知られる説に中国古典「荊楚歳時記」(けいそさいじき)に、正月七日に七種菜の羹(あつもの=スープ)を食べる風習が記されています。

青物が不足する冬に、新鮮な若菜の息吹を体に取り込みたいという願いがあったとも言われています。

七草に込められた意味

芹(せり)

競り合うように水辺に生えることから名付けられた、セリ科セリ属の野菜です。 この名前に「競り勝つ」という意味をかけて縁起物にされています。今では、高級初期剤ですよね。マルロは、鍋や炒め物で好んで食べています。

薺(なずな)

秋には、白い穂の花を咲かせる、どこにでも見かけるアブラナ科ナズナ属の雑草です。別名はペンペングサです。昔から「撫でて汚れを払う」とされ縁起の良い食材です。

御形(ごぎょう)

別名は「ははこぐさ」で、キク科ハハコグサ属の植物です。夏に、黄色い玉状の花が咲いた状態で認知されている方も多いでしょう。ヨモギが使われる以前は草餅に使われ母子餅と呼ばれていました。3月3日の節句に母子の人形を飾り、母子餅が供えられたことから「御形」と呼ばれるようになったといわれています。

繫縷(はこべら)

はこべらは、ナデシコ科ハコベ属の植物で、「はこべ」のことです。都会でも、よく見かける雑草ですね。七草の中で最も癖がないので、野菜として売られていてもおかしくないと思うほどです。所説あるのですが、茎がよくはびこり、種が落ちるとその年のうちに芽が出て繁栄することから繁茂することから縁起物とされています。

仏の座(ほとけのざ)

シソ科オドリコソウ属の植物で、別名「さんがいぐさ」ともいわれています。初夏に、薄紫色の花が咲いているのをよく見かけます。葉が地面に張り付いたように重なり合う円座形で、特に苗が小さい頃は仏の台座に使われる開いた蓮の花の形に似ていることから「仏の座」と呼ばれるようになったといわれています。

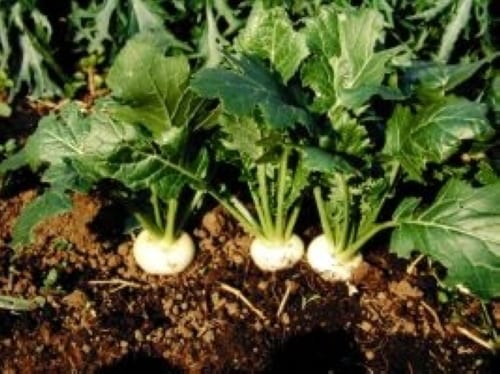

菘(すずな)

形で分かりますが、アブラナ科アブラナ属の「蕪(かぶ)」のことです。昔は、葉だけ頂いたのかもしれません。 昔は葉の部分が重用されていました。「鈴菜」とも書くことから、“神を呼ぶ鈴”として縁起物とされています。

蘿蔔(すずしろ)

これも形で分かりますが、アブラナ科ダイコン属の「大根」のことです。すずなと同じく、昔は、葉だけ頂いたのかもしれません。「すずしろ」は大根の古い呼び名で「清白」とも書きます。根が白く、清々しいことから呼ばれるようになったといわれています。

マルロの七草粥の作り方

- 土鍋に水を400ccほど水を入れ昆布を浮かべ、小一時間出汁を取ります。

- 冷やご飯をザルに入れて流水でさっと洗い、粘りをとる。(パックごはんも一旦温めて、同様に粘りをとる)

- すずな、すずしろの根の部分を薄く刻みます。

- はこべら以外の葉部分を分けてざくぎりにします。

- はこべらをざくぎりにします。

- 1から昆布を除き、3を入れて、5分程度煮ます。アクが出たら除きます。

- 2と4を加え、5分程度煮て適度な粥を作ります。

- 最後に5を加え塩で味を整えて完成です。